さとやまノート十日町エリアイベント

名残惜しくも最終大会「第44回十日町小唄日本一優勝大会」が開催されました【新潟県十日町市】

2025.10.06

「越後名物かずかずあれど、明石ちぢみに、雪の肌~」の歌詞で始まる十日町小唄。

十日町に帰郷した際に駅や地元のラジオで耳にし、これこれ!と懐かしむ方も多いのでは。十日町市民にとってはソウルフードならぬソウルミュージックともいえるかもしれません。

そんな十日町小唄は、昭和4年に明石ちぢみのコマーシャルソングとして誕生。以降、十日町の織物産業と共に発展し全国へ広がると共に、雪国情緒あふれる歌詞は地元民から親しまれ、現代でも祭りの民謡流しで使われるなど十日町に欠かせないものとして息づいています。

昭和57年から始まった十日町小唄日本一優勝大会は、今年の開催をもって最後の大会となりました。9月28日、十日町地域地場産業振興センタークロステン大ホールを会場に開催された「第44回十日町小唄日本一優勝大会」。

十日町市長はじめ来賓の皆さま。

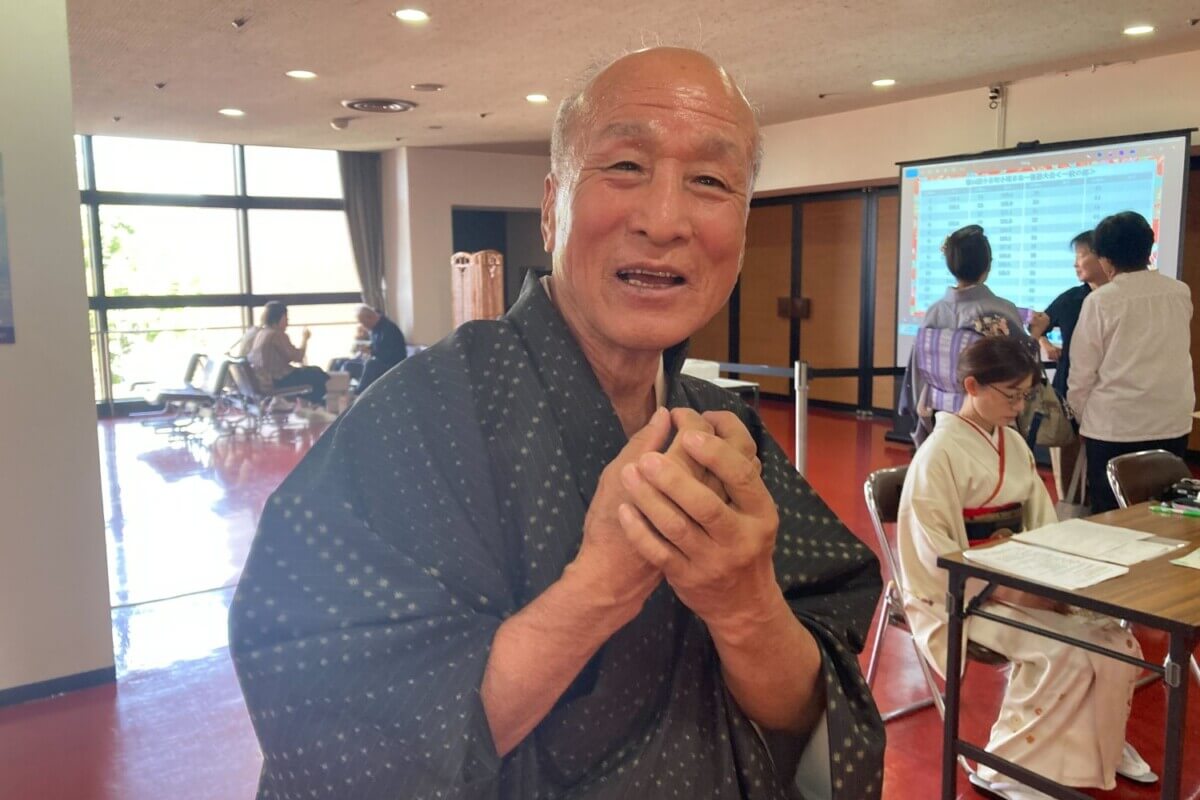

ステージ上では名人のような凛々しい姿でも、お話を聞くととても気さくな出場者の皆さん。平成22年から10回以上出場しているという男性は「茨城から仲間と早朝出発して来ている。十日町小唄は簡単なようで難しい。全国的にどこも民謡界は厳しい時代だが、大会が無くなるのは残念」と話していました。

現在高校3年生で卒業したら市外へ行くため記念に出場したという娘さんと、十日町小唄大会出場経験者のお母さん。「夏頃から練習を始めた。今の気分はワクワクした気持ち。全力で楽しみたいです」と、嬉しそうに話してくれました。

ステージ裏では交代で伴奏する皆さんが次の出番までスタンバイ。

日本民謡協会常務理事 本條様、日本郷土民謡協会審査委員会委員 藤田様による厳正な審査が行われました。

リアルタイムで掲示される得点を見守る出場者や関係者の方々。

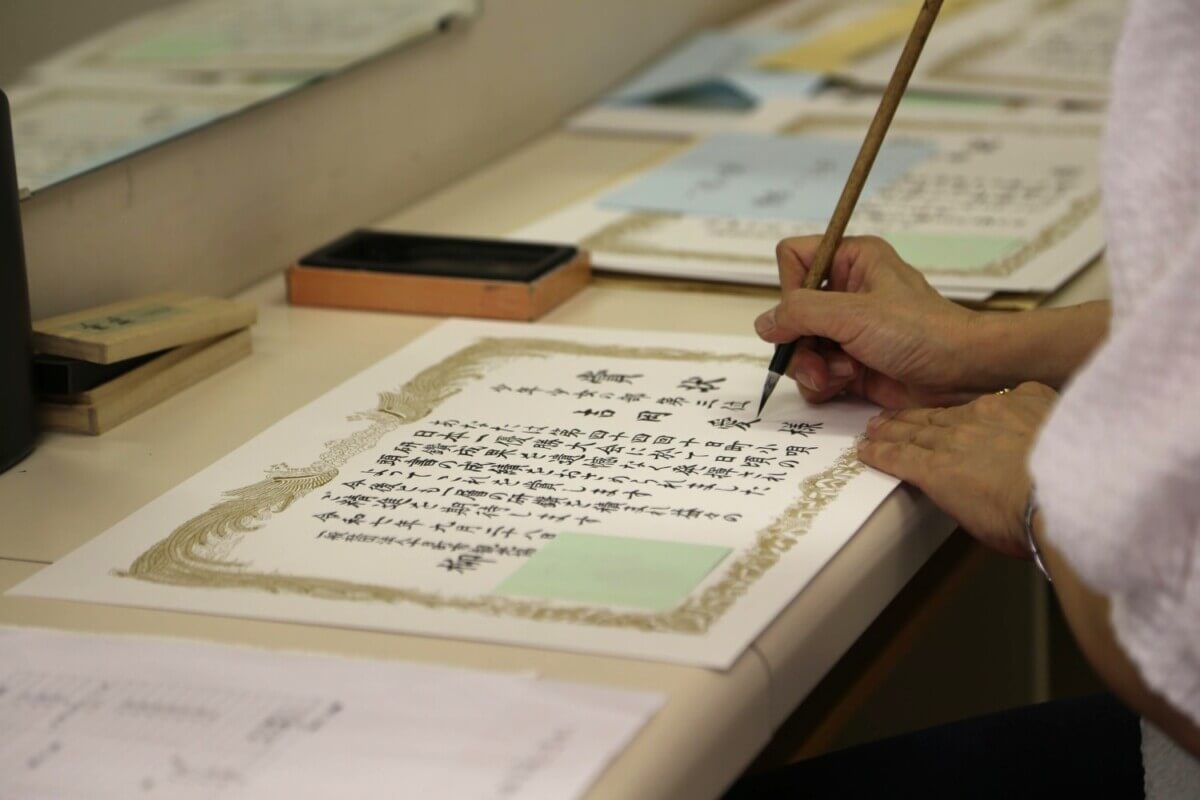

審査結果が出ると、バックヤードでは賞状書きが始まります。

出場者それぞれの魅力ある十日町小唄が披露されるなか、一般の部 剣持麻美(けんもち あさみ・愛知県)さん、少年少女の部 村田零能(むらた れのう・愛知県)さんが優勝し、最後の大会は幕を下ろしました。 村田零能さん

村田零能さん

「去年は3位だった。次の目標は20冠とること。僕は優勝しに来たんじゃなく、唄を聴いてもらうために来た。将来は野球と民謡ができる人になりたい」

剣持麻美さん

「お腹にいる時から民謡を聞いて育ち、今回3回目の出場。父は民謡の先生で兄は民謡歌手の剣持雄介。しっとりした曲調が声質に合わず苦手意識があったが、父母にアドバイスをもらい練習してきた。まさか優勝できると思っていなかった。十日町小唄の大会には幼い頃から来ていたので、昔から知っている伴奏の方と合う機会が無くなるのは寂しいの一言」

第44回大会の審査結果はこちら:https://www.tokamachishikankou.jp/news/159416/

お二人ともおめでとうございます!

毎年8月に開催される十日町おおまつりでは、生歌・生演奏の十日町小唄に合わせ大民謡流しが行われます。本大会は無くなりますが、出場者の皆さんからは歌い続けていきたいという声が多く聞かれました。長年にわたりご支援・ご出場いただいた皆さま、誠にありがとうございました。十日町小唄はこれからも人々の心に届いていくことでしょう。

一般の部優勝 剣持麻美さんのアンコール動画

<十日町小唄 略年表>

昭和4年 明石ちぢみのコマーシャルソングとして「サッテモ節」(十日町小唄)が誕生。

昭和24年 戦後初の「サッテモ節」大会が開かれる。

昭和27年 「サッテモ節」が編曲され、この頃から「十日町小唄」と呼ばれるようになる。

昭和35年 全国新民謡ベストテンで「十日町小唄」が第1位となる。

昭和57年 第1回十日町小唄日本一優勝大会が開催される。

令和7年 第44回十日町小唄日本一優勝大会をもって大会終了。

十日町小唄とは

https://www.tokamachishikankou.jp/spot/tookamachikouta/

第44回十日町小唄日本一優勝大会

https://www.tokamachishikankou.jp/event/tokamacchikouta/

この記事をかいた人

観光協会スタッフ

さとやまノートを見ていただきありがとうございます! 観光協会スタッフが、十日町市の旬な情報をお届けしています。 毎回スタッフが現地を取材して投稿していますので他の投稿もぜひ見てみてくださいね。お待ちしています!